谁来创新?何种进步?2025年诺贝尔经济学奖简评

谁来创新?何种进步?2025年诺贝尔经济学奖简评

李华芳 | 匹兹堡大学

(友人相问,何以2025年友圈年度期待的诺奖简评出得如此之慢?我为自己辩解一下,读书这件事需要时间,写出来可能需要更多时间。但缓慢阅读以至快。读完写就有很大的满足感,这算是我给自己的新年礼物。也祝大家新年快乐。)

1,

解答经济发展之谜,吸引了斯密以来一代又一代的经济学家。随着时间推移,我们慢慢了解到资源禀赋,资本,劳动力等因素的重要性。但即便禀赋资本和劳动力投入不变,只要发生技术进步,例如工业革命,就可以大幅促进经济增长。

又或者禀赋资本和劳动力投入不变,甚至技术也没有进步,人的知识丰富起来了,例如领导力和管理知识丰富就能极大提高生产力,促进经济增长。

还可以在禀赋资本和劳动力投入不变,甚至技术和知识水平也没有大变化的情况下,建立起保护产权维护市场的包容性制度环境,也能有利于经济增长。

当然实际上,不仅禀赋资本劳动力不停变动,技术进步知识积累和制度变迁也从不停止,所以理解经济发展需要更为细致的思考和研究。

但以往的研究并未解决经济增长最初是如何作为一个持续现象出现的,也没有检验或实证评估推动长期持续增长的确切机制。即使我们理所当然地认为创新和技术变革是经济增长的关键驱动力,但创新在持续经济增长时期出现之前已存在数千年。

2025年度诺贝尔经济学奖的工作就有助于我们更好理解经济增长,尤其是深化了我们对技术进步和创新如何影响长期经济增长的看法。获奖者既解释了创新如何促成持续的经济增长,也解释了有利于创新的制度是如何出现的,在这种制度下,尽管新产品和流程会产生利益冲突,但它们仍被持续不断地引入市场。

咋一看,2025年的诺贝尔经济学奖发给了拼盘经济学家们,经济史学家乔尔·莫基尔(Joel Mokyr)以及更为主流的经济学家菲利普·阿吉翁(Philippe Aghion)和彼得·豪伊特(Peter Howitt)。看起来是两块完全不同的工作,但创造性破坏最终也会扫荡旧势力的反扑,仔细想来两块工作不仅能放在一起,还可以算是天作之合。

2,

在关于经济增长的研究中,标准的索洛模型(Solow model)强调资本积累的作用,并将技术进步视为外生动力。但我们随后通过罗默模型(Romer model)意识到技术并不是外生的,而是内生于经济发展的过程中,这就改变了我们看待技术进步的思路。罗默不仅将技术进步视为内生,并强调了知识积累的作用。而莫基尔的一系列研究表明知识与技术进步密不可分。这个洞见非常重要。

莫基尔的研究将一系列观察联系起来。首先人类数千年历史已经积累了大量理论知识;其次应用技术也得到了长足发展,新工具、产品和生产方法都已经持续改进了几个世纪;但是莫基尔也观察到一个现象,那就是技术进步并不总能带来持续的经济增长。虽然有短暂的爆发,但是随着时间推移这些爆发带来的增长会逐渐趋缓,最终停止。

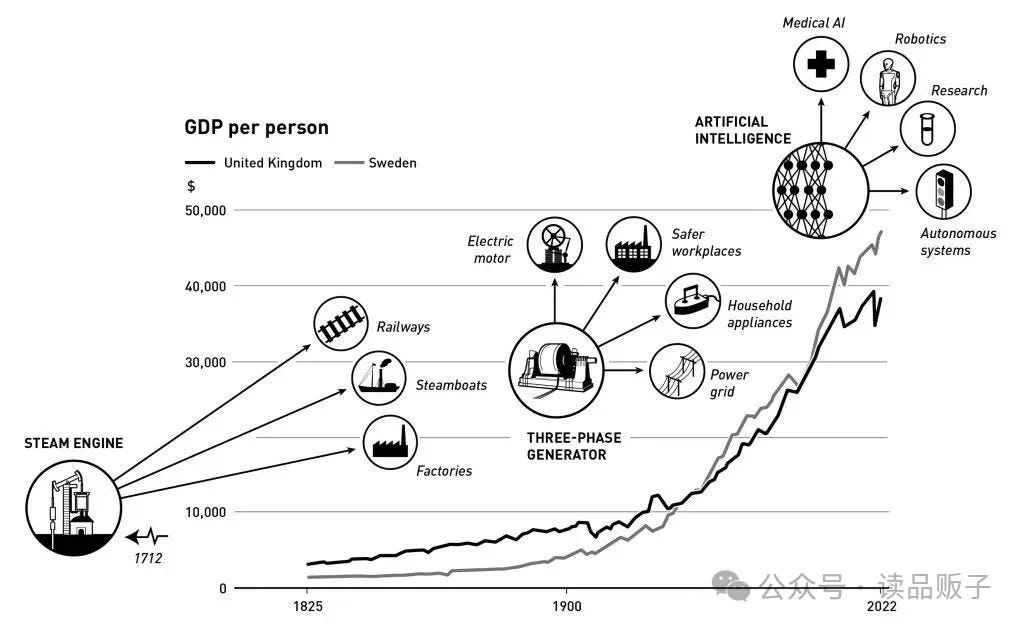

但这一切都随着工业革命而改变,工业革命带来了世界历史上首次持续的增长。任何种类的前工业增长,都被工业革命带来的那种增长远远超越。在英国之后,多个国家也实现了进入持续增长的经济起飞。如今,年均约1-2%的增长率已成为大多数发达国家的常态。这种新的持续经济增长模式随后显著提高了世界人均GDP平均水平,意味着人类在最近几个世纪首次进入了生活水平持续显著改善的历史时期。

那么为什么以前的技术进步没有带来持续的经济增长,而最近两百年的技术进步却能实现长期增长呢?特别是英国和美国从1800年以来,尽管两个国家也历经动荡,但从整体上来看,保持了持续的增长。原因何在?一个相关的问题是,为什么这种转变没有更早或更晚发生?是否存在倒退回到停滞时代的风险?

莫基尔的研究主要是去找持续增长的一系列前提条件。莫基尔发现启蒙运动和工业革命这两个历史进程非常重要,因为莫基尔发现导致技术创新的有用知识和社会环境,在工业革命之前并不同时存在,而没有启蒙运动,科学知识照亮理性实践还需要很长时间,甚至极有可能被中世纪的黑暗继续笼罩。

所以莫基尔对为何经济会长期增长的答案集中创新,而对为什么有创新以及创新如何加速的回答则集中在科学理论和应用实践的相互强化。简单来说就是启蒙运动极大推动了科学发展,但如果没有大量实践者大规模应用这些科学知识,工业革命就不会发生也不会促成长期经济增长。让我打个比方,如果你看过《生活大爆炸(The Big Bang Theory)》的话,就好比只有谢尔顿这样的理论物理学家不行,还得有霍华德这样的工程师才行。

即便如此,科学进展也不是一帆风顺的,新思想会遭到旧学究的打压。而应用新思想进行创新同样不容易,创新会挑战一系列旧方式,肯定会遭到利益集团的阻扰。那么何以英国还是产生了工业革命呢?以及工业革命后的创新能成为推动持续增长的动力呢?莫基尔认为主要还是因为愿意接触科学的实践者们对新思维方式的智力宽容和对思想的开放态度,加上由此带来的拥抱变革的社会氛围,消除了阻扰技术进步的主要障碍。

简要的描述当然没有办法概括莫基尔的全部思想,莫基尔把这一路的所思所想大致写进了他的四本书里。这四本书是1990年的《The lever of riches: Technological creativity and economic progress》,2002年的《The gifts of Athena: Historical origins of the knowledge economy》,2009年的《The Enlightened economy: An economic history of Britain 1700–1850》,以及2016年的《A culture of growth: The origins of the modern economy》。列出来这四本书主要是想解释为什么我2025年的诺贝尔经济学奖简评写得如此之慢,主要是这几本我之前都没读过。

历史学家展现人类图景的时候,是激动人心的,尤其是展现长时段图景的时候,更是如此。莫基尔笔下的启蒙运动,影响遍布欧洲大陆,为理论知识和实践知识之间富有成果的对话铺平了道路,并创造了知识积累的良性循环,使欧洲(或更具体地说,是英国)能够开启一个足够强大的创新过程,从而在历史上首次产生持续增长。莫基尔认为直到英国工业革命,熊彼特意义上的“创造性破坏”过程才出现。而作为“现代创造性破坏之母”的工业革命,提供了一个维持起飞进入持续增长所需力量的基本范例:科学与技术的共同演进、技术能力(mechanical competence)以及对创造性破坏力量的更广泛接受。社会文化的宽容意味着尽管创新技术会破坏现有的租金,但仍被允许在社会中广泛传播。

3,

莫基尔带给我的第一个启示实际上是历史学家本色的重要性。比如前面提到技术进步不一定导致长期经济增长,但这事是真的吗?我们要研究,不是先得描述这件事吗?

莫基尔就用了大量证据来证明“技术进步不一定导致长期经济增长”这件事。通过来自不同历史时期和全球各地的大型宏观比较,莫基尔证明了历史上有过几次技术变革时期未能转化为持续的经济增长。在每一个实例中,产生持续增长的关键要素中的一个或几个方面是缺失的。后文会详细解释这些关键要素,例如科学与技术的共同演进、技术能力以及社会对创造性破坏的接受等。

莫基尔的研究涉及各个历史阶段,例如古希腊和罗马文明何以未能转化为改善人类需求的的实用产品和技术;又比如文艺复兴虽然帮助大量新的技术“操作指南”书籍和手册推广到整个社会但缺乏熟练劳动力和机械师,使得将理论付诸实践变得困难,就像列奥纳多·达·芬奇(Leonardo da Vinci)数千张机械草图大多在他有生之年未能实现一样;又或者中世纪欧洲社会出现了一些改变生产能力的实用创新,包括重犁(heavy plow)、风车以及更大更好的水车等,都有助于增加农业产量和能源利用,导致城市化和人口增长,但问题在于普遍缺乏对事物为何运作的理解,导致发明过程过于零星和分散,经济无法起飞进入持续增长阶段。

也就是说,技术进步并不是新现象,自古以来就有技术进步。但是技术进步持续促进经济增长,并且持续很长的时间,却是最近200年的事情。在工业革命前更长的一段时期内,尽管有一些重大的科学和技术突破,但明显缺乏持续的经济增长。

当然,对我来说,重心当然还是莫基尔对欧洲与中国的比较研究。直到14世纪,中国在技术发展上领先于欧洲。莫基尔罗列了一系列中国令人印象深刻的创新,加强了我们对自己祖上也阔过的印象,因为中国在耕作、高炉、纺织、时间测量、航海技术、造纸以及瓷器、漆器、炸药和药品生产方面都有重大创新,并且最终以进口或重新发明的方式传到欧洲。

然而中国未能经历一场工业革命,反倒是英国兴起了工业革命,到底为什么?这个问题也被称为“李约瑟难题”(Needham puzzle)。而且中国不仅未能产生工业革命,相反创新还逐渐放缓。理由何在?

莫基尔认为一个重要原因是中国未能发展出对科学研究极为重要的形式逻辑体系,并且未能实现从基于经验的发明过程向更基于科学的方法转变。由于技术过程由政府控制并由中国朝廷管理,中国因缺乏开放科学和竞争,所以驻足在技术停滞的道路上。

那么到底为什么工业革命发生在英国,而不是其他国家呢?比如说按照“大分流”相关的讨论,为什么工业革命不是先发生在中国呢?在20世纪的大部分时间里,历史学家和经济历史学家通过调查英国工业革命的许多特殊性来寻找线索。一个关键假设是,经济因素,例如英国与其他国家之间在相对价格、禀赋、需求、投资、出口、储蓄、产权、劳动力供应变化以及财政和货币制度方面的差异,可以解释工业革命的起源。

但随着新时间序列数据的汇编和创建,研究人员注意到在英国据称具有革命性的18世纪末和19世纪初,其经济增长率(按现代标准)低得惊人。所以出现了一种修正主义的观点,将工业革命视为逐渐加速到一个稳定但不起眼的增长路径,快速的生产率进步仅限于相对较少的部门。这样一来,基于新的定量证据导致有些人认为应该“废黜”(dethroned)所谓“工业革命”,哪有什么工业革命,不过只是从农业部门向非农业部门逐渐结构变化的描述。那既然没有工业革命,也就没有什么必须去解释工业革命对长期经济的影响了。

长期数据也显示西欧的经济大约在16世纪超过了中国。当然“加州学派”(California school)对此提出挑战,认为中国与欧洲大致持平直到大约1800年。这些不同的测量看起来很无聊,但这却关系到工业革命的“成就”问题。

莫基尔在1990年的《The lever of riches》和2002年的《The gifts of Athena》里,重新将围绕工业革命的辩论定位到了技术变革对经济增长的影响。莫基尔追溯自古中国、希腊和罗马以来改变了社会的发明和创新,然后评估每种技术的作用,他得出结论:历史上技术未能产生增长,因为人们对技术如何以及为何运作知之甚少。按照莫基尔后来的总结,那是一个没有力学的工程世界,没有冶金学的炼铁,没有土壤科学的农业,没有地质学的采矿,没有水力学的的水力,没有有机化学的染料制造,以及没有微生物学和免疫学的医疗实践的世界。

怎么说呢?全靠草台班子瞎摸索。摸索出来的都是什么“童子尿治百病”这种既不能标准化也不可复制的所谓医学知识。

4,

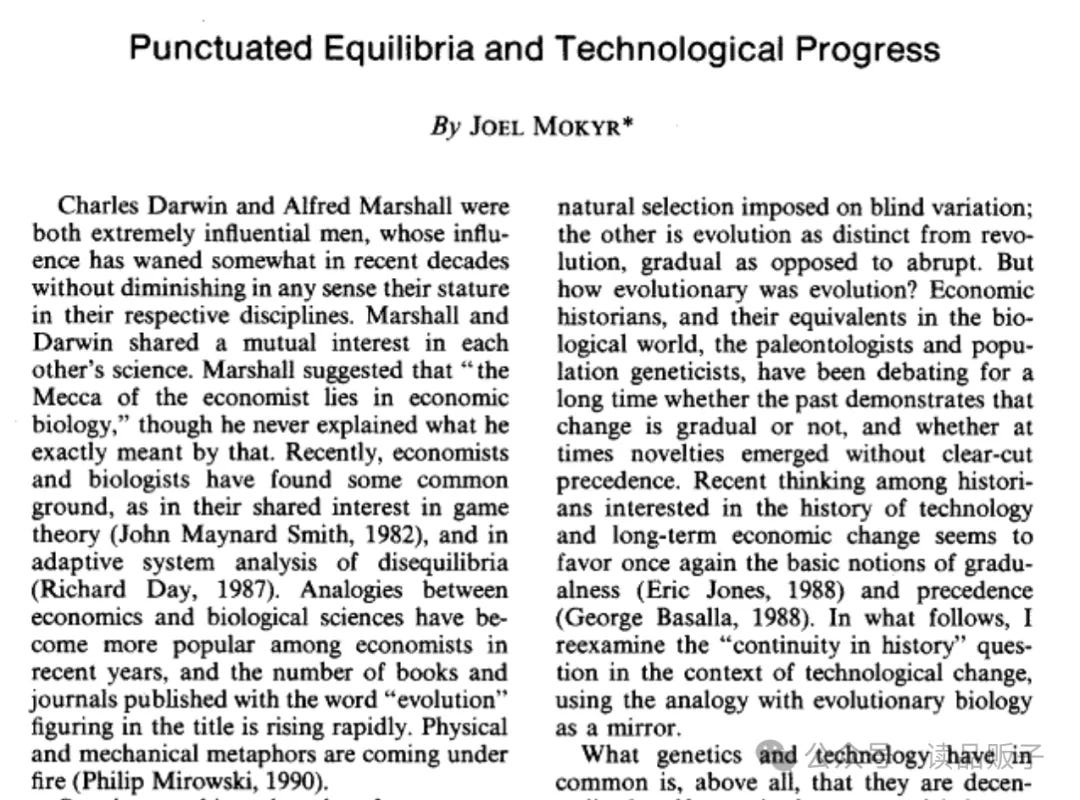

莫基尔1990年在《美国经济评论(American Economic Review)》的短文《Punctuated equilibria and technological progress》就试图解释技术进步到底是“涓涓细流的水到渠成”还是“突如其来的间断均衡”的?理论上技术进步应该是一个连续缓慢的过程,涓涓细流汇成大河。但现实的观察是经济增长往往是由少数几次巨大的颠覆性的技术进步造成的,例如蒸汽机和电力。

这个技术进步到底是不是间断均衡和上面说的连在一起。因为如果技术进步是细水长流的,那么要研究的是现行的激励机制。但如果技术进步是跳跃式的,间断的,那么我们就要搞清楚为什么有些时代技术突然有了大的创新,而在另外一些时候陷入停滞。搞清楚这些技术创新的条件或者影响因素,有助于研究下一轮的创新。

莫基尔在此区分了两种发明,一种叫宏观发明(Macro-inventions)或者叫大发明,是技术进步的一种突变。宏观发明是由人们知识或理解的某种转变,或者先前不同思想的新组合所决定的激进技术不连续性,对进一步改进的边际产品具有潜在巨大影响。所以宏观发明不是连续的,一旦发明就会打破旧的平衡。宏观发明就像是从0到1的跳跃。例如蒸汽机出现并不是因为木炭或煤价太高倒逼出来的,而是物理学的进步甚至加点运气的结果。

另一种叫微观发明(Micro-inventions)或者叫小发明,是在宏观发明后,无数机械师和工匠进行微小的循序渐进的改进。微观发明可以由经济供需变化解释。也就是说,微观发明更接近日常经济生活,并提供了技术与经济之间的关键联系。微观发明就好比是从0到100。比如纽科门大气式蒸汽机(Newcomen’s atmospheric engine)发明后,机械师和工匠们不断改进提高效率,最终詹姆斯·瓦特(James Watt)增加独立冷凝机,让蒸汽机真的能用起来。

所以宏观发明固然伟大,但如果没有随后微观发明的持续改善,就可能只是一个昂贵的科学玩具,而不能融入大众的日常生活。虽然宏观发明在历史上并不新鲜,例如中国古代的印刷术,但当它们还是零零星星的时候,就未能产生一系列补充新技术的累积性微观发明,这样就很难得到大规模的推广。

同样,累积性微观发明的漂移(drift)导致了许多渐进改进,但在缺乏拓宽视野的新的、更抽象思想的情况下,很快就会边际收益递减。当没有足够多的人知道事物为何运作时,即使是先进技术也未必能应用到现实生产之中。由此经济资源就未能得到有效配置,也没有被用于改进技术,就会产生浪费,例如历史上不乏有人投入资源去制造永动机。

如果宏观发明和微观发明之间缺乏正向反馈循环,意味着即使快速技术变革的时期有时几乎类似于工业革命的早期阶段,或一次起飞,但新创新从未积累足够的反馈来产生持续数十年的增长。莫基尔利用宏观发明和微观发明之间的关系,来解释何以工业革命之前时期的技术进步与之后发生的情况截然不同。

还是以蒸汽机为例,指出瓦特增加独立冷凝机是对蒸汽机这个“宏观发明”的微观改进,是对已有蒸汽机的效率优化。在瓦特之后的一个多世纪里,成千上万的工匠改进阀门活塞等,又极大提升了蒸汽机的效率。正是得益于这些微观发明,蒸汽机最终走出矿井,被装在了火车和汽车上,成为首要驱动力,从而改变了交通和交易,彻底更新了市场交易的规模。

莫基尔认为每一项重大的技术创新就好比一个新物种的诞生,这个生物学的类比很有意思。而蒸汽机这个例子很好阐释了莫基尔间断均衡思想的核心逻辑:蒸汽机的发明是一个宏观发明,对应一个间断时刻。而在蒸汽机技术逐渐定型之后,技术就进入到一个相对稳定的不断有微观发明的改进期,直到下一个宏观发明(例如内燃机或电力)再次打破均衡。

5,

宏观发明和微观发明的关系有助于理清一系列持续增长的先决条件。莫基尔主要关注科学与技术的共同演进。莫基尔认为启蒙运动是这一切的开端。当然最终驱动经济起飞并进入持续增长的是“有用知识”(useful knowledge)的扩展,其力量足以打破长期的停滞状态。虽然有用知识的概念最早由库兹涅茨(Kuznets)提出,但莫基尔在《The Gifts of Athena》一书中,系统解释了有用知识何以有用。

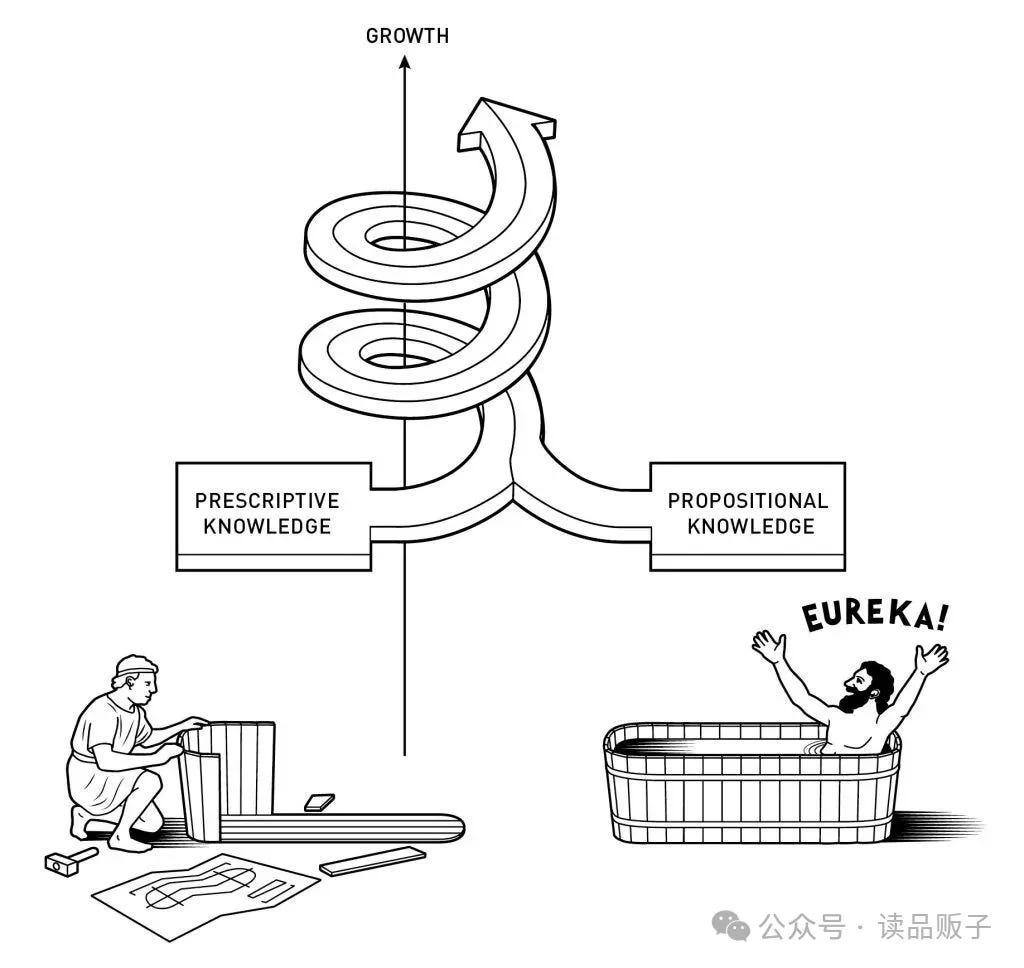

莫基尔在此书中发展了知识作为持续增长驱动力的理论,认为宏观发明和微观发明之间产生正向反馈循环是长期经济增长的基础。为了更进一步解释知识的获取如何转变自身,并推动工业革命超越其最初几十年而维持持续增长,莫基尔进一步解释有用知识依赖于两种类型的知识。第一种是描述自然现象和物理世界规律性的知识,也就是“是什么”的知识,称为“知其然知识”或者叫基础知识(propositional knowledge)。这种知识是关于“世界如何运作”的知识图谱,它不直接告诉你怎么造蒸汽机,但它包含着热力学定律、金属特性、气压原理这些自然规律。这种知识是描述性、解释性的——它描绘世界的内在逻辑,却不规定具体行动。

第二种是关于事物在实践中如何运作的知识,也就是“怎么办”的知识,称为“处方性知识”或者叫操作指南(prescriptive knowledge)。这种知识是关于“如何改变世界”的技术配方。它直接指导行动:熔炉温度该多高、齿轮齿距该多大、活塞该如何运动等。这些知识是操作性、工艺性的,如同医生开的处方,明确指示步骤与方法。

当社会建立起“基础知识库”(皇家学会的论文集、工程师手册、化学教科书),发明家和工程师便能像厨师查阅食谱般,从中组合出新的“技术菜谱”。瓦特改良蒸汽机,正是将热力学理论(基础知识)转化为分离冷凝器的具体设计(操作指南)。

基础知识是操作指南的底层。我再举个例子,基础知识就好比“A霉菌可以抑制B细菌生长”,这些是纯粹的知识储备,它们本身不产生产品,但它们构成了人类认识世界的底色。而操作指南就是根据“A霉菌可以抑制B细菌生长”的知识去制造具体的疫苗处方。

当然在莫基尔笔下的历史中,并非所有基础知识一开始都是科学,至少不是现代意义上的科学,而直到基础知识开始包含经过科学检验和尝试并成立的部分时,才更接近我们今天说的科学。当然具体的操作,尤其是操作过程中遇到的困难,其实也为基础知识的进步提供养分。然后进一步测试和调试激发新的基础知识,基础知识的进步再指导新的操作实践。这种基础知识和操作指南之间的良性循环能自我维持,其中一个重要原因是两种知识的互补性能提高各自的边际产出。

6,

到现在为止,我们大概知道了技术进步(工业革命)要推动长期经济增长需要宏观发明和微观发明的互动,而这个互动又需要有用知识,尤其是基础知识和操作指南之间的良性循环。那么接下来的问题是良性循环怎么来,或者说有用知识到底是怎么积累且有助于技术进步进而推动长期增长的呢?

莫基尔的答案是启蒙运动。启蒙运动彻底改变了有用知识积累的方式。莫基尔创造了“工业启蒙”(Industrial Enlightenment)一词来综合描述一系列社会变革,这些社会变革旨在:通过调查实践以确定哪些技术更优越,来降低获取基础知识的成本;通过概括技术并尝试将其与已有的基础知识联系起来,来理解技术为何有效;以及促进知晓基础知识的人与实施操作指南的人之间的互动。

工业启蒙创造了开放科学(open science)、科学方法和共同词汇的新标准,使有用知识更加普及和易于获取。通过促进互动,基础知识传播到数学和哲学领域之外,进入工匠、机械师和农民的平凡世界。于是乎,基础知识和操作指南之间的联系变得更加紧密。

莫基尔的一个重要工作是试图量化启蒙运动。基于各种提及启蒙思想、科学和技术期刊的来源以及学术社团数据库,莫基尔记录了出版物和社团的显著增加。例如“知识共和国”(The Republic of Letters)作为一个涉及欧洲和美洲的远程知识共同体就影响深远。知识共和国就像一个跨国知识社区,这个知识联邦至少部分解决了技术创新和传播的障碍,并为18世纪的工业启蒙铺平了道路。

知识共和国之所以重要,是因为其解决了激励机制问题。当知识共和国成为一个在教会、国王和贵族之外能授予权威(知识权威)的存在,就成为思想市场的一个有竞争力的参与者。如此以来,知识共和国不仅激发个人自由,也支持市场起作用。而国王与贵族之间的权力斗争和制衡,反而为科学家和艺术家提供了保护,使得知识共和国成为了一个通过社会规范来确认激励和惩罚的非正式制度。知识共和国的发展促进了“有用知识”的积累,从而使得经济能摆脱马尔萨斯陷阱,实现长期增长。

并且知识共和国虽然主要是一个虚拟的社区,但也有实实在在的组织逐渐兴起。如英国的皇家学会(The Royal Society,成立于1662年)、法国科学院(French Academy of Sciences,成立于1666年)、瑞典皇家科学院(Royal Swedish Academy of Sciences,成立于1739年)等等,也都例证了科学知识的大规模传播。在17世纪下半叶和18世纪上半叶,科学学会的数量迅速增加。到18世纪末,几乎每个欧洲国家都至少有一个科学学会。莫基尔的记录显示科学学会的扩散与工业革命期间的技术创造力在时间上一致。

为了进一步检验科学是否与工业革命期间的技术创造力相关,莫基尔和合作者构建了包含1750年至1830年间英国和法国的发明家、工程师和机械师的数据集。该数据集包含607人,并记录了他们的传记信息、科学知识、教育背景和专利活动。该数据集显示,与法国相比,英国拥有相对庞大且训练有素的熟练工匠和工程师供应。并且英国发明家更有可能拥有科学知识,并且更有可能通过学徒制或非正式网络获得知识。此外,科学知识在工业革命期间对技术创造力很重要,并且英国在将科学知识应用于实际问题上具有比较优势。

根据莫基尔的研究,到1800年,有用知识开始对经济产生真正的影响,维持着技术变革和增长。而技术成功的反馈进一步激发了对支撑技术的基础知识渴求,因为知识真有用,从而推进了知识累积。如果不是扩大的科学知识基础,技术进步就会放缓,就像历史上所有先前技术变革一样。相反,工业革命后经济增长变得持续。正是因为到1870年左右,基于科学的知识已经影响了几乎所有工业部门的生产。

而要将新思想投入到经济用途就需要技术能力。技术能力是指执行操作指南的能力。执行一项新技术所需的知识与发明它所需的知识不同。技术上有创造力的社会是那些受过高等教育、独立思考的人与那些有技能并为消费生产商品和服务的人交往的社会。而对经济增长至关重要的是那些熟练的实践者或操作者,他们拥有足够的技术知识来获取新知识,能够阅读蓝图、扩大模型规模并安装将科学投入经济用途的设备,或者换句话说,能够轻松地在抽象物理学的世界与杠杆、气缸和主轴的实际操作之间切换的人。

这里重要的技能不仅仅是人口的平均技能(即平均识字率或入学率),而是那些拥有人力资本的上层人群所具备的技能。有能力的操作者不断被调整、测试和改进新技术,确保了经济活动中有用知识的应用。

为了佐证上述说法,莫基尔先是从大量不同一手来源(如传记、信件、技术手册、政府报告)和二手来源(史学)中得出结论,应该从更广泛的意义上来理解工业革命。因为除了我们常说的棉纺织和蒸汽动力的故事之外,技术改进见于各种活动,如钟表制造、航运、公路运输、煤气照明、水力以及陶瓷和机床制造。而且重要的突破发生在各个方面,如纽科门大气式蒸汽机、弹道轨迹计算、海上经度测定以及天花接种和疫苗等。

而工业革命之所以发生在英国,是因为英国在从有用知识产生微观发明方面具有比较优势。也就是说,英国拥有相对庞大且训练有素的熟练工匠和工程师。国家名人,如改进蒸汽机的瓦特和发明水利纺纱机(water frame)和现代棉纺厂的理查德·阿克莱特(Richard Arkwright)脱颖而出。在这些名家之下,是一层熟练的机械师、钟表匠、玩具制造商、木匠、玻璃切割工和金属工人,他们理解机械部件的相互依赖性,并能试验材料和技术的新用途。凭借诸如理解符号和空间图形表示的能力以及基本的“什么可行”的感觉,这些机械师拥有主要的能力来执行和调整蓝图中的指令,从而允许一系列完善新技术的微观发明。没有这批机械师,像阿克莱特和瓦特这样的发明家将无法将他们的想法转化为可用的产品。

7,

但有人可能会说,你搞新技术及其应用,不是动了旧有既得利益集团的蛋糕吗?他们会乐意吗?难道会眼睁睁看着自己的利益被削弱?

莫基尔的确记录了大量抵制技术的现象,并且这些现象在历史上普遍存在,不是什么新鲜事。甚至在这个过程中,对新思想的抵制不仅来自既有的利益集团,有时也来自科学家或实践者。耳熟能详的例子包括第谷·布拉赫(Tycho Brahe)否认哥白尼体系、爱因斯坦抵制量子理论,或瓦特固执地拒绝接受高压发动机的可行性。但莫基尔认为启蒙运动之后的世界不同了,因为启蒙运动不仅帮助扩大了基础知识的范围及其与实际用途的联系,而且产生了将创造性破坏的颠覆性力量释放到社会中所需要的社会变革。一种利用自然满足人类需求的新意愿,通过形成社会和组织变革基础的“增长文化”(culture of growth),帮助克服了技术变革的障碍。

并且随着科学与技术之间反馈循环的改善,新知识找到了更有效的途径来改变社会。莫基尔举了外科器械消毒来例证这一点。将外科器械消毒是历史上最简单、最廉价、最实用的救命方法之一,这个通常被认为是19世纪40年代的奥利弗·温德尔·霍姆斯(Oliver Wendell Holmes)和伊格纳兹·塞梅尔维斯(Ignaz Semmelweis)的想法。然而最初关于污染物可能由医生传播的想法遭到了诸多抵制,以至于霍姆斯完全放弃了它,而塞梅尔维斯决定耻辱地离开当时的医学圣地维也纳。反对主要来自医疗从业者,他们认为自己主动传播疾病的想法是一种侮辱。当然问题的另一部分是霍姆斯和塞梅尔维斯都无法解释为什么消毒会有效。直到19世纪60年代,在路易斯·巴斯德(Louis Pasteur)和约瑟夫·李斯特(Joseph Lister)关于感染的发现之后,消毒外科器械的想法才得以复兴。所以当知识的认知基础扩大了,事情就会变得容易一些。到19世纪70年代末,消毒成为了卫生标准。

而为了检验拥抱变革的社会的重要性,莫基尔和研究者研究了从1750年到1830年间英国和法国抵制技术的数据集。这个数据集包含200多个实例,并记录了抵制的原因、涉及的参与者以及结果。该数据集显示,与法国相比,英国对技术变革的抵制较少。莫基尔的研究还表明,对变革开放的社会在工业革命期间对技术创造力很重要,并且英国社会在拥抱变革方面具有比较优势。

也就是说,莫基尔认为启蒙运动还为新的制度铺平了道路,这些制度足够灵活,能够鼓励利益集团之间的竞争,并允许赢家补偿输家,不一定要通过惨烈的战争解决纠纷。最重要的是,工业革命发生在英国,还有一个重要原因是英国的政治结构包含了一个足够灵活以适应新世界的元制度(meta-institution)。这一职能由英国议会承担,这是一个不同利益集团在预先设定的规则内会面、讨价还价和妥协的地方。尽管按现行标准被认为是一个高度不完美的民主机构,尤其是因为它只代表社会的顶层,但英国通过运作良好的议会,来自不同利益集团的代表可以在其中会面并协商他们的诉求。英国议会提供了有助于强制做出关于新技术的有益社会的决策,能阻止有动机妨碍创新的潜在失败者扰乱新技术的普及。

关于制度对经济增长的作用,可以参见1993年经济学奖得主道格拉斯·诺斯(Douglass North)和2024年经济学奖得主达龙·阿西莫格鲁(Daron Acemoglu)、西蒙·约翰逊(Simon Johnson)和詹姆斯·罗宾逊(James Robinson)等的相关研究。(参见国家兴与否,制度主沉浮:2024年诺贝尔经济学奖简评)

简答来说就是,老百姓见识到了有用知识的有用性(能带来经济利益),对新技术抱有信心,对未来满怀希望,这样的社会氛围中,旧势力的反扑往往不成气候,就逐渐消亡了。甚至不乏旧势力主动更新技术,以便在未来获得一席之地。随着这些社会变革到位,创造性破坏的力量首次得以释放到社会中。

我得到最大的启示是,莫基尔的研究聚焦关于工业革命的辩论,将长期增长的原因从传统经济因素转到了关注知识、科学和技术的作用。不仅如此,莫基尔的工作还强调了制度、文化和政治在塑造技术变革和经济增长轨迹中的作用。他的研究还激发了大量后续研究,检验他提出的理论命题,并将他的框架扩展到新背景和时期下的研究中,对经济史学,经济学和广泛的社会科学都产生了重要的影响。

8,

如果说莫基尔从历史长卷中为我们揭示了“创新何以可能”的宏大叙事,带我们回望了工业革命前夜知识积累的漫长过程,那么阿吉翁和豪伊特的工作则更像是用一把锋利的手术刀,剖开了二战后经济总体平稳增长的微观机理。

莫基尔的研究表明工业革命后,“创造性破坏”成为常态。但阿吉翁和豪伊特观察到二战后的发达国家,GDP增长曲线相当平滑。他们的工作回答了一个核心问题:在一个新旧更替、赢家通吃输家出局的“动态世界”里,经济为何还能保持“稳定增长”?因为“动态”和“稳定”听起来就是矛盾的。

这里面的理论难题是:如果增长的本质是“破坏”——新企业淘汰旧企业,新产品取代旧产品,新岗位产生而旧岗位消失——那么微观层面的这种“乱象”(进入、退出、厮杀)如何能与宏观层面观察到平稳、持续的增长路径相协调?这就像一个房间里每个人都在激烈地跑动、碰撞,但房间整体的重心却平稳地向前移动。这怎么可能?

根据阿吉翁和豪伊特的看法,虽然二战后发达国家GDP稳定持续长期增长,但拆开来看,隐藏在这种平稳持续增长之下的,却是行业和企业层面暗流汹涌。每年都有超过10%的企业成立或倒闭,工作岗位在企业间大规模地创造与毁灭。更关键的是,这种“动荡”主要发生在行业内部,例如汽车行业里特斯拉比亚迪等的崛起,行业内部发生大动荡。但这种大动荡并非发生在行业之间。这说明,增长不是平静的扩散,有可能是同一行业内的残酷替代。

具体而言,这种宏观“稳定增长”层面之下微观层面的“破坏动荡”意味着,那些企业退出率高、职位毁灭率高的行业,往往也是劳动生产率增长更快的行业。大约四分之一到一半的生产率提升,可以归因于这种“新陈代谢”——资源从低效企业重新配置到高效企业。换句话说,所谓创造性破坏,“破坏”本身就是“建设”的一部分。没有企业的死亡,就很难有生产力的新生。

9,

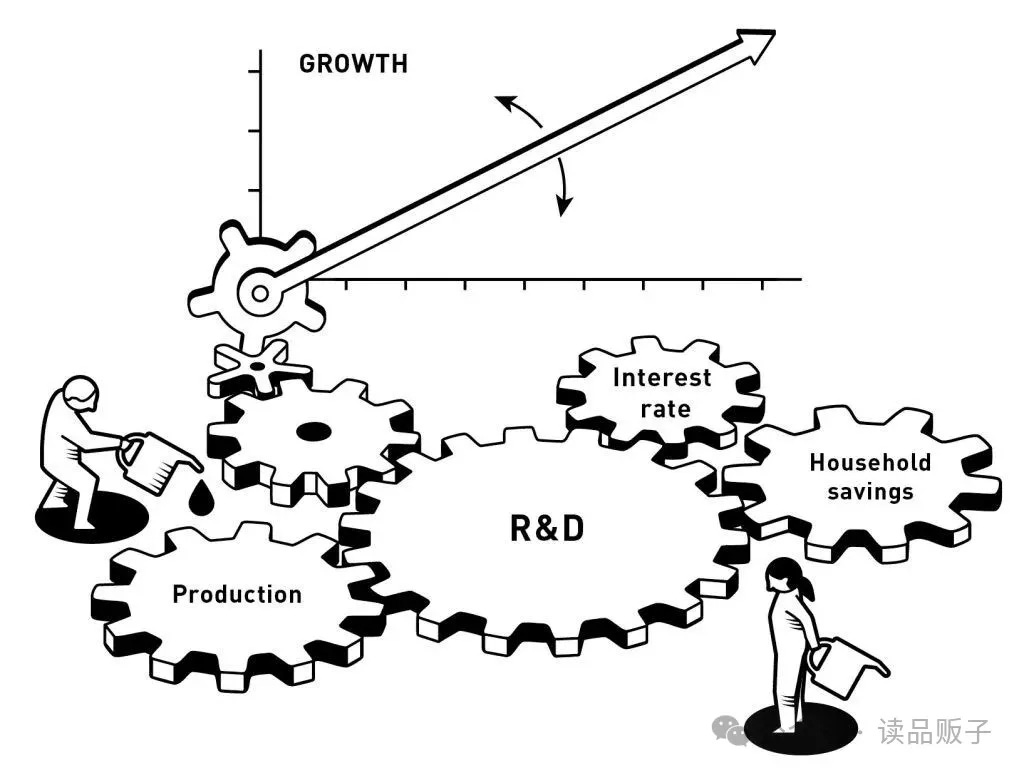

阿吉翁和豪伊特在1992年发表在《Econometrica》的里程碑式论文《A model of growth through creative destruction 》,构建了一个理论模型,将熊彼特(Joseph Schumpeter)“创造性破坏”的思想首次形式化、内生化地融入了主流经济增长理论。其中的关键是将产业组织微观层面的“业务窃取”(Business Stealing)引入了宏观增长模型。阿吉翁和豪伊特的方法基于企业之间的异质性和竞争关系,使我们能够通过观察微观经济、企业层面的数据来检验总体增长理论,并量化其机制。

熊彼特将新企业家不懈的创新和进入描述为总体增长的关键驱动力,并将创造性破坏视为自由市场经济必然消亡的种子。但阿吉翁和豪伊特在这里与熊彼特不同,他们将经济的长期增长率与几个根本因素联系起来:创新幅度的大小、研发效率的高低、市场规模(劳动力)的大小,以及人们对未来的耐心程度(贴现率)。 并且他们证明了创造性破坏驱动的增长实际上可以持续,并且不会像工业革命之前那样放缓或消亡。

在他们的视野里,技术进步绝非雨露均沾。成功的创新者如同“大门口的野蛮人”,他们通过更优质的产品进入市场,在扩充生产的同时,也系统性地使旧技术过时,摧毁了在位企业的租金。这种微观层面的“优胜劣汰”——企业高频的进入与退出、职位的毁灭与新生,非但没有让经济陷入混乱,反而成了维持宏观总量持续、平衡增长的核心引擎。

在此之前,无论是索洛模型将技术进步视为天降神通,还是罗默模型强调知识积累与互补,都未能充分刻画创新过程中那你死我活的竞争本质。也就是说,不管是索洛还是罗默,都没有刻画创造性破坏的过程,也未能解释企业层面的动态和利益冲突在塑造经济增长轨迹中的作用。

阿吉翁和豪伊特的理论大厦,建立在几个巧妙的核心构件上。首先,他们刻画了在位企业的“焦虑”。 让我们设想一个拥有永久专利的垄断者,以给定的质量水平生产某种商品。对该商品的需求随其质量增加而增加,随其价格增加而减少。我们接着假设垄断者可以使用一种技术,将一定数量的最终产出品转化为一单位的该商品。如果我们将最终产出品的价格标准化为 1,那么生产一定数量该商品的成本将与产量成正比。

在这些假设下,垄断者的生产决策是一个简单的静态问题:每一期,选择产出水平和价格以最大化当期利润。求解这个最大化问题,可以得到均衡价格、数量和利润。这些变量都被证明是时间不变的,前提是垄断者以固定的质量水平生产。以特定质量水平生产的垄断者的市场价值,由所有未来利润的预期折现总和给出。为简单起见,我们假设利率是恒定的。利润的预期折现总和是不确定的,因为企业在每一期都面临一个恒定的概率,即竞争对手在同一产品市场创新并摧毁现有企业的租金。

这个创造性破坏基本模型中的主要新元素是企业的创造性破坏率。这个破坏率捕捉了未来创新对现有企业价值的影响。一次成功的创新会摧毁现有企业的租金并导致退出。因此,现有企业的价值随创新率的增加而减少,即未来的创造性破坏是对现有企业的威胁。

现在我们假设一个潜在进入者能够以某个概率在产品市场提出成功的创新,该概率取决于进入者在研发上投入的资源和一个衡量研发生产率的参数。并且创新成本随着现有企业质量水平的提高而(成比例地)增加。如果一项创新在某一期成功,创新者将获得知识和一个永久专利,从下一期开始,以新的、更高的质量水平进行生产。

在这个模型中,创新提高了现存产品的质量。因此,一次创新允许新进入者以严格“更好”的技术在给定的产品线中生产,使得现有企业的技术过时并导致退出。同时,创造性破坏的威胁内在于技术变革发生的方式,即专利不能确保现有企业免受其租金被创造性破坏的风险。事实上,被取代的现有企业仍然持有以特定质量水平生产的专利,但该专利已无价值。

也就是说,按照阿吉翁和豪伊特的看法,在位垄断企业往往坐不安稳垄断位置。因为随时可能有一个“闯入者”通过研发,造出质量更好的同类产品(比如从按键手机到触屏智能手机)。一旦创新成功,闯入者就获得新专利,而旧霸主则立刻变得一文不值,被迫退出。我们想想iPhone对诺基亚的冲击,就不难理解这一点。这种未来被“创造性破坏”的威胁,像达摩克利斯之剑一样悬在每个在位企业头上,直接压低了它今天的市场价值。

10,

这个创造性破坏的基本模型直接产生了关于进入、退出和随机企业生命周期的含义,由此企业必然是异质性的。成功创新的概率受到研发投资决策的影响,但创新仍然是一个随机结果。一些现有企业会很幸运并长期经营,而另一些则很快被创造性破坏并消失。以专利形式存在的知识产权并不能保护现有企业免受创造性破坏的威胁,但的确可以阻止新来者进入或者至少增加新来者进入的成本。由于企业未来面临的创造性破坏率降低了其价值,现有企业有动机游说政策,使进入或研发活动更加困难。

那么为什么在位企业自己不通过研发投资来防止被创造性破坏呢?如果它们这样做,它们只能获得对其价值的增量部分的收益,这将无法让它们收回研发支出。这是所谓的阿罗替代效应(Arrow replacement effect) 的表现:现有企业从在自己的产品线中创新中获益少于新进入者,因为它们那样做会部分蚕食自己的现有利润。

与其他宏观经济增长模型不同,阿吉翁和豪伊特的框架明确捕捉了技术变革过程中固有的利益冲突。增长并不像涨潮一样提升所有船只,而是会产生(绝对的)输家。因此,这种创造性破坏的增长范式揭示了增长的分配性和可能的负面后果。更多的增长和技术进步并不总是必然增加福利,实际上可能意味着(至少对一部分人来说)更多的痛苦。不仅企业主的租金会通过创造性破坏过程被摧毁,增长过程也会伴随着劳动力市场中更多的失业。

阿吉翁和豪伊特的创造性破坏增长模型的另一个重要特征是,他们描述了闯入者的“赌博”。因为创新不是确定的,需要投入资源(研发费用)去赌一个概率,而创新幅度(新产品质量比旧产品好多少)和研发效率是关键。

模型里有一个漂亮的设定:创新是“站在巨人肩膀上”。这意味着,你要改进一个产品,不需要从零开始,而是基于当前最好的水平往上跳一步。这保证了知识不会丢失,能不断累积。技术变革的建模是创新建立在过去的创新之上。这有时被称为“站在巨人肩膀上”效应。换句话说,创新不必从零开始,而是采用现有的产品或流程,对其进行改进。这意味着该模型具有从过去创新者到新创新者的知识溢出,使得创新过程能够自我维持。这种知识溢出在分散市场均衡中没有被完全内化,因为企业只关心它们在作为现有企业期间能够获得的利润。

最后,他们展示了宏观的“平滑”。 在研发自由进入(且创新活动严格为正)的情况下,将一单位最终产出品用于研发的成本必须等于从下一期开始的更高质量水平的预期折现企业价值。如果利率是恒定的,那么均衡的创造性破坏率也确实随时间保持恒定。但恒定的创造性破坏率意味着恒定的创新概率,因此给定产品线中的创新实现是一个随机变量。如果总体经济由一系列这样的产品线组成,那么单个产品线的随机性质在总体水平上被平滑掉。

单个产品市场的创新是随机的、跳跃的——可能今年突破,明年沉寂。但如果把整个经济看成由无数个这样的产品市场组成,那么“东方不亮西方亮”,总量上的创新率就会趋于稳定。也就是微观行业层面上波涛汹涌,宏观经济层面上平稳增长。

这个模型的深刻之处在于,它揭示了增长过程固有的利益冲突。在位企业有动机去阻挠新进入者(比如通过游说设置监管壁垒),因为它们是被“破坏”的对象。而社会计划者(或消费者)却希望创新源源不断,因为这会带来更优质、更便宜的产品。模型通过对比“市场均衡”和“社会最优”,发现市场的创新率可能过高,也可能过低。过高的原因是“业务窃取效应”:创新者只顾自己抢夺整个蛋糕,却不管自己砸了别人的饭碗(这部分损失没算在他的账上)。过低的原因则是“知识溢出效应”和“垄断扭曲”:创新者的收益无法完全占有其创造的全部社会价值,且垄断定价抑制了市场需求。

这就引出了一个关键的政策洞见:在创造性破坏的世界里,不存在一刀切的最优政策。 有时需要遏制过度竞争(防止“窃取”导致的浪费性创新),有时又需要刺激竞争和研发(弥补知识溢出带来的投资不足)。这取决于模型参数在现实中的具体情况。

11,

阿吉翁和合作者在2021年出版了一本书,叫做《The power of creative destruction: Economic upheaval and the wealth of nations》。在这本书里,阿吉翁对上述创造性破坏的基准模型做了一些拓展。与基本模型一样,假设在每个产品市场内,有两家企业生产不完全替代品并进行竞争。由于产品不完全替代和寡头竞争,两家企业都将留在市场上生产。然而,相对于竞争对手具有生产率优势的企业将生产更多以获得更多利润。

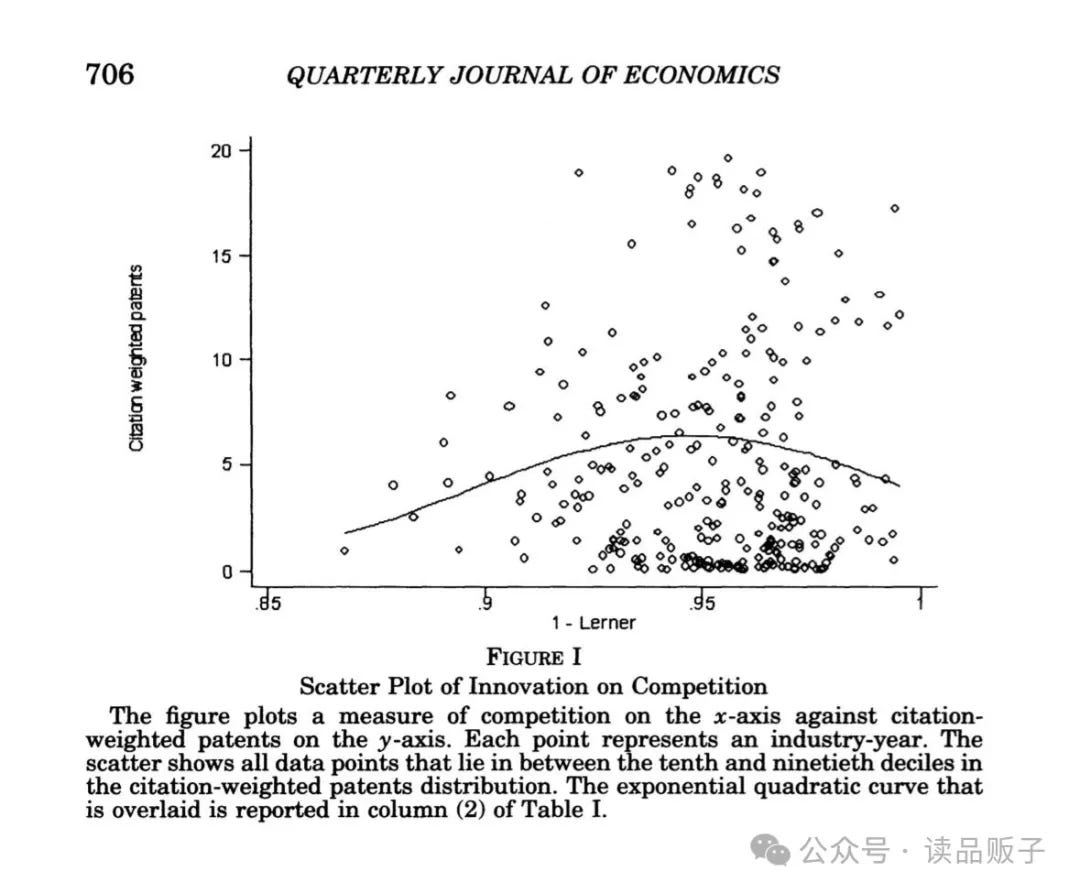

基于研发中某些隐性知识,假设两家企业的创新是逐步进行的,而不是跨越式的。这意味着落后的企业必须逐步追赶,而不能直接超越领先企业。这个框架导致了竞争与创新之间非常丰富的相互作用。一方面,两家企业之间的生产率差距决定了投资研发的激励。另一方面,生产率差距在跨产品市场的均衡分布取决于两家企业的创新激励和由此产生的研发活动。

使用这样的框架,阿吉翁等还研究了产品替代性的变化如何影响创新激励,进而影响总体增长。产品更高的替代性意味着更高水平的竞争和通常更低的利润水平。然而,它也改变了企业价值函数在生产率差距上的陡峭程度,从而改变了其创新激励。当两家企业具有相同的生产率,即并驾齐驱时,替代弹性越高,为了成为领导者而投资研发的激励就越高。这就是所谓的逃避竞争效应(escape competition effect):如果产品市场竞争激烈,并驾齐驱的企业有特别高的激励进行创新。

相反,对于明显落后于竞争对手的企业,所谓的熊彼特效应(Schumpeterian effect) 就会起作用。特别是,对于这样的落后企业,价值函数的陡峭部分(在它可能超越领先企业时)远在未来。因此,给定足够的时间贴现,落后企业就不会乐衷创新,并且可以证明落后企业的创新激励随着产品替代性的增加而下降。最后,由于生产率差距的长期均衡分布是内生的,并且创新激励在并驾齐驱的市场和存在生产率差距的市场之间是不同的,因此也存在一个组合效应(compositional effect)。

阿吉翁、豪伊特及其众多追随者通过更为复杂和细致的分析拓展了基准模型的骨架,为之填充了丰富的血肉,让理论更能解释复杂现实。比市场竞争与创新到底是敌是友? 传统观点认为垄断有利于创新(因为垄断利润能支撑巨额研发)。但他们的拓展模型揭示了两者间倒U型关系。当竞争太弱(接近垄断),企业躺赢,缺乏创新动力;当竞争太强(接近完全竞争),利润薄如刀片,企业没钱搞研发。只有在中间地带,竞争才能最大程度激发企业通过创新来“逃离竞争”或“争夺领先”。这完美解释了现实中为何中度竞争的市场往往最具创新活力。

又比谁是创新主力?新兵还是老将? 基本模型中,由于“阿罗替代效应”(在位者创新会蚕食自己现有利润),所有创新都来自新进入者。但现实中,谷歌、苹果这样的巨头也在不断自我革新。后续研究通过引入渐进式创新、多产品企业、研发成本异质性等设定,让在位企业的创新行为也变得合理,从而更贴合现实。

再比如为什么有些企业迅速崛起又快速陨落?创造性破坏理论提供了直击要害的解释:你的产品被别人的创新“覆盖”了。我们通常说降维打击就属于这种。iPhone也不是故意的,但就是干掉了柯达。这为研究企业规模分布、市场集中度提供了强大的微观基础。

12,

阿吉翁和豪伊特的创造性破坏增长模型,不仅因其逻辑优美,更因其能接受数据的检验,并指导我们理解现实趋势。大量微观实证研究证实了模型预测:行业内部职位创造与毁灭率正相关;高流动性与高生产率增长相伴;进入退出是生产率提升的重要源泉。

而自2000年代以来,许多发达国家同时出现了“生产率增长放缓”、“商业活力下降”(企业进入退出减少)和“市场集中度上升”三大症状。创造性破坏理论提供了一个连贯的诊断:是不是创造性破坏的过程本身变慢了? 是否因为市场力量增强、监管壁垒提高,导致新企业难以挑战在位巨头,从而拖累了整体创新和增长?这为当前关于反垄断、平台经济监管的激烈讨论提供了关键的理论视角。

这对经济政策制定有重要启示。首先,政策制定者必须意识到竞争政策与创新政策不可分割。 反垄断不能只看短期价格,更要看是否扼杀了未来的挑战者。其次,研发补贴需要精细化。 由于“业务窃取效应”的存在,某些领域可能存在过度研发,简单的普惠补贴可能是低效甚至有害的。再次,必须关心“输家”。 增长伴随破坏,必然产生失业者和受损的群体。一个健全的社会保障体系(如“灵活保障”制度)和再培训计划,不仅是社会稳定的缓冲垫,更是赢得公众支持持续创新的政治基础。最后要激活全社会人才。 毕竟增长的终极源泉是人的创造力。因此,促进社会流动、拓宽人才选拔渠道、包容非常规的创新者,对激发全社会创新潜力至关重要。

总而言之,阿吉翁和豪伊特的工作,为我们提供了一幅理解现代经济增长的动态、冲突且充满张力的微观图谱。他们告诉我们,持续增长并非田园牧歌式的和谐演进,而是在无数市场主体的生死竞争中涌现出的宏观秩序。

这也许让我们对当下和未来有更清醒的认识:AI等新一轮技术革命,必将带来更剧烈的创造性破坏和结构性调整,短期内制造许多“输家”。社会面临的挑战,不是(也无法)阻止破坏的发生,而是如何驾驭破坏的力量——通过明智的经济政策引导创新方向,通过完善的社会政策缓冲转型阵痛,通过开放的文化制度释放全民智慧。

回到今年诺奖的拼盘:莫基尔从历史深处走来,告诉我们创新需要怎样的文化土壤与知识生态;阿吉翁与豪伊特则用严谨的模型告诉我们,创新一旦发生,其经济过程如何运行、冲突如何化解、政策如何应对。二者一纵一横,一史一论,共同照亮了人类如何通过“创造性破坏”这一看似矛盾的过程,挣脱马尔萨斯陷阱,走上持续繁荣之路。

参考文献:

Aghion, P., C. Antonin, and S. Bunel (2021). The power of creative destruction: Economic upheaval and the wealth of nations. Harvard University Press.

Aghion, P. and P. Howitt (1992). A model of growth through creative destruction. Econometrica 60(2), 323–351.https://doi.org/10.2307/2951599

Mokyr, J. (1990a). The lever of riches: Technological creativity and economic progress. Oxford University Press.

Mokyr, J. (1990b). Punctuated equilibria and technological progress. American Economic Review, 80(2), 350–354.

Mokyr, J. (2002). The gifts of Athena: Historical origins of the knowledge economy. Princeton University Press.

Mokyr, J. (2009). The Enlightened economy: An economic history of Britain 1700–1850. Yale University Press.

Mokyr, J. (2016). A culture of growth: The origins of the modern economy. Princeton University Press.

更多 #诺贝尔经济学奖简评: